他们唱着唱着,就创造了中国摇滚史

来源标题:他们唱着唱着,就创造了中国摇滚史

因为疫情,各类演唱会、音乐会、话剧演出受到不少影响。据中国演出行业协会不完全统计,3月份全国有近8000场次演出取消或延期。而这似乎并没阻挡人们的热情,如今大家纷纷想出各种应对方案,比如《歌手》的云录制、摩登天空的“宅草莓”云音乐节、坂本龙一的云音乐会等。不少宅在家里的乐迷影迷们也开始重温起过往经典。

日本作家新井一二三在最近新书《我和中文谈恋爱》中,也回忆了诸多往事。这些往事,既是作者学习中文、爱上中文、体验中国生活的个人故事,同时也是一段珍贵的历史记录。新井年轻时在北京留学,正值中国刚改革开放不久,许多事物正在悄然兴起,并改变着人们的精神和物质世界。这其中尤其值得一读的,是她对于中国上世纪八九十年代摇滚乐发展历史的个体记忆。

1980年代初在北京,新井因缘际会认识了许多摇滚青年。那时候,流行音乐刚刚在中国兴起,“黑豹乐队”和“唐朝乐队”还没有诞生,崔健还没有成为“中国摇滚乐教父”,北京摇滚刚刚进入“不倒翁”和“七合板”时期,乐队里的年轻人还在摸索着自己的路。她在那个时候认识他们,却没有意识到这些年轻人正在创造历史。

1990年1月,崔健在北京工人体育馆举行第一次个人演唱会。1990年2月,“唐朝”等六个乐队在首都体育馆演出自己的作品,中国摇滚从地下走到地上。如今30年过去,这些记忆在每个个体身上留下了怎样的印记?

人活着,自然而然地变成一本历史书。这是新井后来写作此书的感受。她以一个外国作家的身份写中文,有趣,读来新鲜好玩。

因为她来自中文世界之外,那位置又会偶尔给她带来旁观者清的眺望,从而使她拥有了一扇哆啦A梦的任意门,从容观看历史。新井见证了中国第一支摇滚乐队的诞生,见证了第一个高峰期,见证了香港九龙红磡体育馆演唱会的辉煌,也见证了九十年代中国摇滚的转折,而这些经验与记忆,都将与时代和历史紧紧地缠绕在一起。

《我和中文谈恋爱》,[日]新井一二三著,上海译文出版社,2020年1月

当年跟我互称“小三子”“小武子”的丁武

翻身为大名鼎鼎“唐朝”乐队的主唱!

2016年年初,日本著名的音乐评论家、早稻田大学教授小沼纯一先生来邮件问我:能否在即将召开的研讨会上谈谈1980年代中国的次文化、青年文化?因为对方是音乐专家,我便自然地往音乐的方向去想:能否谈谈1980年代中国属于次文化、青年文化的音乐?然后想到:1980年代中国属于次文化、青年文化的音乐,难道不是有当年的“不倒翁”,也就是后来组织“唐朝”乐队出大名的丁武他们的故事吗?

1985年在北京,认识到当地头一批摇滚分子们的始末,我在中文书《独立,从一个人旅行开始》中的《青春,北京的摇滚分子》一章里写过。在刚刚留学结束,回国后不久的1986年年底出版的日文书《中国中毒》里也有一篇题为《北京的摇滚少年》。谁料到,没有几年工夫,他们一个一个地走上中国摇滚乐的大舞台,尤其当年跟我互称“小三子”“小武子”的丁武翻身为大名鼎鼎“唐朝”乐队的主唱!

唐朝乐队

对了,对了,好像是1994年,我住在香港时,“唐朝”和当年所谓的“魔岩三杰”即窦唯、何勇、张楚,在九龙红磡体育馆举行演唱会,博得了当地歌迷的疯狂喝彩。我趁机对丁武进行访问,发表在当地杂志上了。在访问里,他给我讲,当年如何组织乐队,后来又怎样从地下爬到地上的。记得我拍的他的头像,还登在杂志封面上。那篇访问,后来收录在哪本书里了?把它找出来,在研讨会上用日文去讲,也许能够补充这方面的日语资料。

但是,找来找去,我以往出版的二十多本中文书里都没有那次的访问。亏我这些年在台湾、大陆出的书主要针对日本社会、文化的观察;有关华语圈的专书几乎没出过。虽然在《独立,从一个人旅行开始》一书里,有一部分谈到我在中国留学时的经验,但是分量不多,在《青春,北京的摇滚分子》中真正谈到他们的部分其实不到一千字。

尽管如此,我去中国见面的几个年轻编辑、记者都异口同声地提到那一段,说道:“新井老师,你好像是伯乐呀,怎能看出来他们后来会成为大明星呢?”果然,我那些老朋友们真的出名,成为了一代中国人都知道的明星了。

实际上,我根本不是什么伯乐,也没有什么眼光,当年在中国首都,想搞摇滚乐的就只有屈指可数的那一批人,包括丁武和后来被称为“中国摇滚乐教父”的崔健。

怎么办?二十年以前的杂志文章,我在文件夹里都没找着。另一方面,我在网络上查看得知,他们受到的评价似乎愈来愈高,如今已开始写进历史记述中,被誉为“中国摇滚史的大神级人物”了。

老天不负有心人。我忽然想起来,住家隔壁的日本国立一桥大学图书馆收藏着大量有关中国的资料,香港殖民地时代末期的重要杂志,它该整套都有。我听过一位老师讲:一桥大学的前身东京商科大学创立的时候,合并了旧东京外国语学校,而曾在那里执教的汉语老师们,则个个都出身于江户时代的开放港口长崎,家族代代担任日中翻译官,包括郑成功弟弟后代的家族在内。如此的历史,估计跟图书馆里特别丰富的中国研究资料有关联吧。总之,离我家走路五分钟就到的地方有著名建筑师伊东忠太设计的一桥大学图书馆。伊东也是个欧亚大陆探险家,就是他发现了云冈石窟。

1930年竣工的一桥大学图书馆,是罗马风格的石头建筑,想利用馆藏资料的话,只要填写表格、出示身份证就能进去。果然在“杂志栋”五楼的开放书架上,有我二十年前写给香港杂志的文章,而且在正对面的书架上,还有整套《新青年》,是1915年陈独秀在上海创刊,成为“五四”文学重要园地的杂志。我随手拿出其中一本打开看,结果大吃一惊;中国共产党早期的领袖瞿秋白,第一次从法语原文翻译过来的中文版《国际歌》之歌词与简谱,就登在那一期。太巧了!因为“唐朝”乐队的代表作品之一就是摇滚乐版《国际歌》。

“北京有摇滚乐吗?”

“我今天上街认识了一个当地小伙子,说是搞摇滚乐队的。他约我明天去看他们排练。你要不要跟我一起去?”在北京外国语学院的留学生楼,住在我隔壁房间的日本留学生千绘,有一天问我。那年代,留学生楼一层接待处墙上贴的“工作人员须知”中有一项说:内外有别。意思是,中国人和外国人身份不同,适用的规则也不同。如果违反,会有麻烦。所以,一般中国人对外国人是敬而远之的。我们留学生认识到的当地人,除了老师以外几乎只有学生,跟社会青年相识的机会不多,何况是搞摇滚乐的。

“北京有摇滚乐吗?”当初我不敢相信,因而出于加倍的好奇心,第二天和千绘以及两个女同学,一块儿去了位于王府井北端的首都剧场。那里是北京人民艺术剧院的根据地。

他们上演的老舍原作《茶馆》非常有名,我看过后印象特别深刻,有件事记得很清楚:在每一个场面,无论到了什么时代,茶馆墙上一样贴着字条说:莫谈国事。那天在剧院旁边的楼梯下,等着我们的是一个高瘦个子的小伙子,穿着牛仔裤,挺酷、挺帅的。他自我介绍说叫严钢,然后带我们上剧场外面的楼梯,一直爬到最高层去。那儿是剧场天花板上的阁楼,本来应该是当仓库用的空间,再上去就是屋顶阳台。当天,那空间里有七个小伙子,都二十出头,个个都高瘦,个个都留着长发,个个都微笑着。

我后来想起的他们,脸上永远是笑容。也许跟那年北京的风气有关吧。改革开放刚刚启动,大家对未来抱着既谨慎又诚恳的希望。中国人仍然普遍贫穷,但给人很干净的感觉。七个小伙子是:严钢、李力、王迪、丁武、小季(李季)、小臧(臧天朔)、秦奇。他们有一套摇滚乐器,电吉他、电贝斯、电子合成器、鼓,等等,是我在北京第一次看到。那天王迪唱莱昂纳尔·里奇的Hello,李力则唱蔡琴的《恰似你的温柔》,小臧就弹键盘唱自己写的一首《我祈祷》。大家异口同声地说:“想听尽可能多的外国流行歌曲,最好是摇滚乐,拜托。”我们当场就答应:“好啊,好啊,从日本带来的音乐卡带全都拿来借给你们听。”

臧天朔(1964年3月6日-2018年9月28日)

后来,我几乎每天下课以后,都到首都剧场阁楼去看他们排练了。说排练,他们并没有具体的演出计划。其实,当时在中国大陆,还没有中国人、中国乐队公开演奏过摇滚乐。1981年,日本的GODIEGO乐队在天津演出,算是摇滚乐在中国的先驱之一。第二年谷村新司带领的ALICE乐队在北京演出。然后,就是以Careless Whisper一首歌轰动全球的英国威猛乐队,1985年4月在北京工人体育场演出。但是,当地人组织的摇滚乐队能否举行公开演唱会,当时仍然是个未知数。所以,平时快乐的七个小伙子们,一被问到日后的计划,就变得寡言,摇摇头,叹息。

1985年4月10日,威猛乐队(Wham!)来到北京工人体育馆演出,这是有史以来第一支来中国演出的西方流行乐队。

我当时刚到北京才半年左右,还听不大懂中国话,尤其是儿化音很多的北京话。何况,天黑了以后,他们吃着晚饭彼此说的竟是四川话!说起来都很神奇,虽然个个都在北京长大,但他们多数人的母语却是四川话,因为父母是四川人。大伙儿算是同乡,彼此的家长又都属于同一个文艺工作团,以致小朋友们在同一个院子里,同一个单位宿舍里长大。他们从小受中西音乐的熏陶,怪不得给人很有修养的印象。音乐世家的子弟们,是到了青春期才发现西方摇滚乐的。在那七个人当中,好像只有丁武的父母亲不是四川人。除了我以外,只有他听不懂四川话。结果,我们俩单独说话的机会较多了。可以说,那一段时间,丁武是我的中文家庭老师,记得他也教过我唱一首歌曲《大海航行靠舵手》,是把毛泽东思想比成革命舵手的。

那年在北京,托改革开放之福,个体户餐厅开始出现,在西单大街南边,开了个家庭经营的川菜馆。七个摇滚青年结束了一天的排练以后,就去那里吃饭喝啤酒,气氛比凡事死板、动不动就给女服务员喊“没有!”的国营餐厅放松得多了。至于还在地下的年轻摇滚分子们,则在人行道上放置的折叠式圆桌边尽情吃鱼香肉丝,喝北京啤酒,谈中西音乐,不亦乐乎。

“不倒翁”乐队——重见摇滚老哥们

将近十年以后,我在香港重见了丁武。他已经是“唐朝”乐队的主唱,中国很有名的摇滚音乐家了,那次来香港参加 “一九九四摇滚中国乐势力”演唱会。二十余年后的今天,那晚的演出被说成是“中国摇滚乐最辉煌的时刻”。

丁武

丁武的父亲是祖籍江苏的空军老干部,母亲则是北京人。我记得他有一次带我去看过住在老胡同里的姥姥。他自己是1962年12月30日在北京出生。他的创造能力,显然最初发挥在美术方面。下课以后去少年宫参加绘画班,丁武认识了后来的乐友王迪。

有一天,他听到朋友放的迪斯科音乐而受到震撼,觉得非常美,马上去王府井乐器店买了一把二十块钱人民币的国产木吉他。然后,就跟王迪两个人一起上私人办的古典吉他学校,除了学演奏技术以外,还学了乐谱、和声、乐理等。丁武说:“一开始就想搞摇滚乐的,但我是画画儿出身,知道搞艺术基本功非常重要。”

另一方面也有现实的需要。当年北京市面上根本没有摇滚乐谱卖,所以只好向中央美术学院的留学生借卡带,然后边听边一首一首地记谱下来,用他们的术语就是“扒磁带”。他天天跟王迪一起“扒”音乐磁带,很快就学会唱披头士、滚石乐队、美国乡村音乐等的十几首歌了。当时他们不懂英文歌词,只懂旋律与和声而已。

我觉得,他们跟普通的中国人或者跟西方的摇滚青年稍微不同,因为特认真、特老实,甚至给人很单纯的印象。这也许就是艺术家气质了。

The Beatles

1982年,丁武从学校毕业。在当年中国,工作是由国家分配的,他被分配到职业高中去教美术,王迪则被分配到世界音乐画报出版社上班。他们俩组织了第一个乐队叫 “蝮”,是取自李白的一首诗。丁武说:“那种虫子能爬得很高,我们要学它的精神。还有,披头士也是一种虫子,甲壳虫吧。”

搞乐队需要乐器和设备,光光有工资是远远不够的,于是两个美术青年天天画一张两毛五的风筝,设计挂历,还画插图,几个月后才买到第一把电吉他,一百五十块钱人民币。然后也要买贝斯、鼓、录音机、麦克风、音响、磁带……他说:“当时在北京搞摇滚音乐的人很少,在外面碰到弹吉他的人就觉得特别亲切,马上聊起来。就那样听到了北京歌舞团有吹小号的崔健,还有文工团宿舍子弟组的乐队,那就是早期的‘不倒翁’。”

在计划经济时代的中国,职业音乐家都属于国家单位,正如所有作家、演员、运动员一样。那么,没有独立音乐家的概念,更何况是摇滚乐队。他们想搞乐队,想演奏摇滚乐,想公开演出,都需要钱。可怎么办?正好,中国流行音乐开始兴起,各文工团也需要新的设备了,于是美国一家乐器行在北京举行展销会。丁武一个朋友在会上认识深圳一家公司的负责人,大胆地向他提出成立私人文工团的建议:公司先给他们提供乐器、设备和排练场所,然后他们演出给公司赚钱。就那样,1984年“不倒翁”乐队正式成立,丁武、王迪都马上辞职来参与了。

“不倒翁”乐队

记得丁武曾告诉我:“北京老百姓,拿画画儿的叫傻子,拿搞音乐的叫疯子。我离开单位开始搞音乐,妈妈说,你现在是又傻又疯了。”也有道理,在当年中国,离开单位意味着连身份都变得很可疑。好在三十年后的今天,一度教他母亲慨叹不已的“不倒翁”乐队,居然被中国的年轻一代肯定为“不仅是内地第一支尝试用电声器演绎现代音乐的乐队,也是内地摇滚真正意义上的奠基者”(《中国摇滚编年史》)。

我就是那个时候认识他们,却没有意识到小伙子们正在创造历史。他们不仅是音乐艺术方面的先驱,也是音乐产业化的先驱,引进、推动了西方式的音乐家以及音乐产业的概念。

但是,离开原属单位,不仅失去了工作而且还失去了住房。怪不得 “不倒翁”中几个人就住在首都剧场阁楼的排练场里。他们的财物很少,衣服只有一套,内衣只有两套,用手洗好了就拿到屋顶阳台上去晾晒。尽管如此,只要能搞自己喜欢的音乐,他们很快乐,脸上永远挂着甜蜜的笑容。可以用一句话来概括他们的生活方式给我的印象:活得潇洒。

记得有几次,北京歌舞团的小崔即后来的“中国摇滚教父”崔健,带着小号来排练场。他当时跟歌舞团的同僚们组织“七合板”乐队,乃七个成员系着蝴蝶结领带合唱。他们灌过一张唱片,最著名的一首歌是美国电影《毕业生》的插曲《斯卡伯勒集市》。还有,本来在广播交响乐团拉大提琴,当时正转向要成为演员、歌手的孙国庆,则像“不倒翁”成员的大哥那样,经常来排练场跟他们聊天,或在角落里一个人弹吉他。然后到了傍晚,大家一块儿出外,到那四川馆子或者到西四延吉冷面店,吃鱼香肉丝或者吃朝鲜冷面和麻辣狗肉。最后是谁有钱就谁付钱,显然采用一种共产制度。当时在北京还没听说过什么AA制。

电影《毕业生》(1967)

深圳是中国最早期的经济特区,公司方面决定派“不倒翁”乐队到深圳一家酒店去演出,连火车票都买好以后,却临时取消计划了。我估计,公司老板想的是浪漫矫情的港台流行歌曲,可是小伙子们要搞的是自己创作的摇滚乐,两者之间存在的不是小误会而是大鸿沟,果然越谈越纠缠。

公司关闭了首都剧场阁楼的排练场,失去了窝的几个人只好去北京火车站过夜。薪水都停发,使得一穷二白的丁武全身起了疹子,乃营养不足所致。他真的连吃馄饨的两毛钱、坐公共汽车的五分钱都没有,是我认识的人里面最穷的一个了。一个原因是他家人不在城里而住在郊区南苑机场附近的空军干部休养所。最后“不倒翁”解散,他们早期的梦破灭。

中国第一支摇滚乐队

1985年8月底,我离开北京,转学到广州中山大学去了。临走之前,丁武给了我一张水彩画,是在天蓝色的底上摹写敦煌石窟壁画的,其中有仙女弹着琵琶。我把大张画儿卷起来用手拿着上飞机,不小心忘在头上的柜子里了。第二天打电话去中国民航局询问,没结果,我长期为此感到遗憾。

香港的电台用我听不懂的广东话播音。还好,那年很流行一首国语歌,乃著名公益曲《明天会更好》。我多年以后才得知那是罗大佑作曲、张艾嘉等人作词、由六十名台湾歌手合唱的。当时只知道这是一首普通话歌曲,根本没想到是台湾歌曲。我的中文还挺差的,取得信息的能力也很有限。每晚每晚重复地听着《明天会更好》,除了歌名以外,歌词只记住了一句“妈妈张开你的眼睛”,其实应该是“慢慢张开你的眼睛”。羞愧!

到了广州,我收到了丁武他们去“走穴”的消息。但“走穴”是什么?十年以后在香港访问他,我才搞懂究竟是怎么回事。他说:“当时,文艺团体的改革开始了,大家要自己赚钱,自力更生了。所以,纷纷打一些歌星、影星的牌子去卖票,然后组织两个小时的节目,在小地方的体育馆演出杂技、小品、相声、流行音乐。说是活跃祖国各地的文化生活,其实内容特别杂。”丁武帮文工团弹吉他,有港台音乐、西方电影音乐、京剧样板戏《红灯记》等。最长的一次,从锦州一直到九江,他随团走了整整两个月,最后收到了三百块钱。当时,一次演出给他五块钱人民币。“走穴”让他接触社会,去全国各地转,在舞台上锻炼,也让他赚钱生活。但是,他说:“从纯音乐的角度来看,特别没有意义,是纯娱乐。”

同一时期,崔健也搞过流行歌曲。然后,1986年在北京工人体育场举行的“世界和平年百名歌星演唱会”上,崔健带领丁武的老朋友王迪等几个人,第一次以乐队形式上舞台,第一次公开演唱《一无所有》,成为中国摇滚乐的第一炮。现在,网络上就可以看到那晚的演出。崔健穿的裤子,一个裤腿长,一个裤腿短,是故意弄出来奇形怪状的。

他弹着电吉他,声嘶力竭地唱着自己写的《一无所有》。艺术的力量很惊人,台下的听众一下子听明白了,那是一首属于他们的摇滚乐曲。丁武说:“他的《一无所有》影响了很多人。我们从摇滚乐的形式出发,当时才找到了方向和内容。”

崔健1986年在北京工人体育场公开演唱《一无所有》

1987年,丁武拉上一家汽水公司的投资,跟王菲的第一任丈夫窦唯等人成立了“黑豹”乐队,便开始写自己的作品。早期的“黑豹”还采用文工团模式,拥有好几名歌手,主要唱外国歌曲。随着丁武对各种流派的摇滚乐慢慢有了鉴赏力,他想要摆脱文工团模式,想要搞纯粹的摇滚乐队,更想要创造自己的东西。于是他离开“黑豹”而独自去新疆走了两个月。

回到北京,丁武认识了一个主修中国历史、当时来华留学的美籍华人郭怡广(Kaiser Kuo),通过跟他长时间的对话,了解到西方摇滚乐发展的历史,并被“进步摇滚乐”的人文气息强烈吸引。最后,他们另找美国人萨保和湖南人张炬,成立了“唐朝”乐队。四个成员的平均身高超过一米八,而且都披着长及腰部的直发,可以说是中国视觉系乐队的先驱,既帅又酷。

黑豹乐队

那是1988年。“唐朝”是中国第一支重金属摇滚乐队。关于“唐朝”这一名称,丁武说:“当初只觉得这个名字很好听,而且我们都留着长头发,特像中国古代的大侠……唐朝的中国多开放,吸取世界各国文化,艺术发展,社会稳定。唐朝又是中国最长的朝代,是文人的世界。”他从新疆丝绸之路回来以后组织了“唐朝”乐队,似乎不是偶然。到了后来,他把乐队成员比做《西游记》的登场人物,自己始终是唐僧,是要西行取经的和尚。

当时是中国摇滚乐的第一个高峰期。原属于“不倒翁”的秦奇从日本进修回来,在西四的星光酒吧举行了第一个由中国人主办的地下摇滚音乐会,也就是北京当年所谓的“派对”。然后,几乎每个星期都有“派对”,摇滚乐队也多起来了。所谓的“八十年代现代派”青年们,包括画画的,搞戏剧的,都骑自行车到“派对”场地集合。结果,摇滚分子开始和其他前卫艺术家交流。例如,1988年夏天,行为艺术家温普林在长城举行的“大地震”,乃用布把长城包起来,并把音响摆在长城上,由“唐朝”等六个乐队演出整整一天。以艺术院校学生为主的观众多达四五千人。

1988年10月15-16日,温普林在北京慕田峪长城编导策划了一场以“告别二十世纪”为主题的大型艺术活动,汇集了当时北京各大艺术院校和文艺团体的青年艺术家。这场活动后来被人们称为“大地震·包扎长城”,成为80年代中国嬉皮精神的经典记忆,甚至被喻为中国的“伍德斯托克”。

从地下到地上的摇滚乐

今天在中国的网络上看得到的“摇滚乐编年记”可不少。1990年1月,崔健在北京工人体育馆举行第一次个人演唱会。那也是中国官方第一次正式批准的摇滚音乐会。同年二月,首都体育馆的“一九九○年现代音乐会”由“唐朝”等六个乐队演出自己的作品。丁武说:“那是中国摇滚从地下走到地上的标志。现场有很多国内外记者,叫我们终于受到关注。”

同一年,“唐朝”作为大陆摇滚乐队,第一次跟商业机构(台湾滚石唱片公司)签合约,演出机会渐增。1992年年底发行的第一张专辑《唐朝》在大陆卖了五十万张,在中国香港、中国台湾、韩国、新加坡也同时发行,总销量达二百万张。

二十年后,有很多中国人说《唐朝》就是他们的青春,不足为怪。“唐朝”的作品一方面跟当代西方的重金属摇滚乐接轨,另一方面洋溢着对中国传统文化的憧憬和骄傲,其实它表达的是认同的危机和对此紧迫的渴求。听着“八个样板戏”长大的“干校的孩子”,在标题作品里插入京剧念白般的一段,表现出既阳刚又华丽的中国想象。

丁武用高音喊:“忆昔开元全盛日,天下朋友皆胶漆,眼界无穷世界宽,安得广厦千万间。”听起来仿佛京剧的同时,也让人联想到英国皇后乐队主唱佛莱迪·摩克瑞(Freddie Mercury)的歌声,有一会儿“东入西出”一会儿“西入东出”的感觉。他们乐曲的特点就是格局大,艺术性高,既有世界性,又有中国风。

网络上有人评《梦回唐朝》道:“世界其他地方,没有人能写这样的歌词。”丁武说过,他组织“唐朝”之前,上了郭怡广的西方摇滚音乐史课,被“进步摇滚乐”的文人气质吸引,决定走这一条路了。果然他是说到做到的。

皇后乐队

他也在那次的访问里说过:“太多不愉快的事情发生了,愉快的事情很少。不敢去回忆,又摆脱不了。每件事情记得特别清楚,像噩梦似的。”

“唐朝”乐队的第一张专辑叫《唐朝》,歌词里出现很多很多的“梦”,而其中不少是“噩梦”。例如《飞翔鸟》一首唱:“永远没有梦的尽头,永远没有不灭幻想。想当年狂云风雨,血洗万里江山。昨夜的梦,就在眼前,就在眼前,飘来飘去没有尽头,飘来飘去没有尽头。”相信对他们而言,《梦回唐朝》起了难得的疗伤效果。

1993年成立的“北京迷笛音乐学校”给从全国各地来北京的摇滚青年们传授现代音乐的理论和实践,丁武也常去当讲师。自己摸着石头渡过了摇滚一条河,他对后辈很慷慨,被称为摇滚前辈丁武老师乃有凭有据。1994年2月“唐朝”赴德国柏林参加“中国文化艺术节”,12月17日则参加香港红磡体育馆的演唱会。看到如今大伙儿对那晚“中国摇滚乐势力”的高度评价,我不能不感叹:历史是后人写的,当晚在场拍手叫好的香港歌迷们也恐怕没想到自己正在做“中国摇滚乐最辉煌时刻”的目击者吧。但在内地说“唐朝是我们的青春”的老粉丝们,往往就是重复听现场录音听到卡带断裂的。

1994年香港红磡体育馆演唱会

1990年代以后,摇滚乐在中国不再属于地下了,但也没有融入主流文化。虽然势力大幅度扩张了,还是属于小众的。在不容易的情况下,“唐朝”的专辑还是每隔几年就问世:《演义》(1998)、《浪漫骑士》(2008)、《沉浮》(2010,迷你专辑)、《芒刺》(2013)。成员时而变动,只有丁武一直在。

谈到“唐朝”的历史,常被提到1995年贝斯手张炬因车祸去世的不幸事件。其实,早一年他们来香港的时候,我也在尖沙咀的酒店房间见到过张炬。比丁武小七八岁,外貌白胖的张炬有小弟脾气,如日本SMAP组合的香取慎吾。他事事都要拥护丁武大哥,于是还责难过老娘的不是。艺术才华洋溢的年轻人,仅仅二十五岁就离开人间,叫大家觉得岂有此理。不过,炬炬的魅力好像超乎了一般人。1997年,“唐朝”乐队、张楚、窦唯、高旗等参加录音,发行了一张合辑就叫《再见张炬》。可以说,身后被朋友们想念怀念的中国摇滚乐手,无人出张炬之右。同时,丁武对他的感情之深和感情之真,也令人印象深刻。

张炬(1970年5月17日-1995年5月11日)

转眼之间,又过了二十年。如今,在中国多如牛毛,少说都有几千支的摇滚乐队的成员及歌迷中,没有一个人不知道丁武和“唐朝”。甚至有不少人说,“唐朝”是中国最有名的摇滚乐队。

丁武都五十多岁的人了,可是在网络上看最近的照片,高瘦的身材没变,长发也没剪短,更甚者仍保持着那小孩儿般的笑容。

据悉,这些年他成家有了个女儿,也重新拿起画笔来开始画画,在北京798艺术区等地方办过画展。丁武画自己少年、青年时期的回忆,相信对他自己,对他粉丝会起类似于精神分析的疗伤效果。另外,他也练古琴、尺八等传统乐器,果然是名副其实的摇滚艺术家了。他还在管虎导演拍的走红电影《老炮儿》里客串过。

“唐朝”乐队的活动没有闲下来,反之比过去还活跃。除了在北京以及中国各地举办演唱会以外,近时还去过新西兰、斐济、北非等地演出。这在中国摇滚乐自从1990年代中期起全盘低落,当年许多明星没落失踪的情形下,该说是可圈可点的好成绩了。2013年问世的专辑《芒刺》,贯穿全辑的主题是环保和反战。

时代变了,中国变了,可是丁武没有放弃演唱《国际歌》。在2015年太湖迷笛摇滚音乐节的视频里面,有丁武带领的“唐朝”演奏摇滚乐版《国际歌》,许多年轻听众一起合唱的场面。《国际歌》至今是“唐朝”乐队的代表曲之一,也在中国摇滚乐经典一百首排行榜上占第十四名的位置。显然这一首摇滚乐曲,在中国次文化的语境里,一贯具有独特的意义。在排行榜上,也有“唐朝”乐队的其他歌曲如《梦回唐朝》《太阳》《飞翔鸟》《月梦》,证明丁武实现了早年的梦想,把真正属于自己的作品创造出来,并牢牢刻印在听众的心灵上了。

丁武不向商业主义低头,要坚持走“艺术摇滚”的路线。他在一个娱乐新闻节目里说:在凡事数字化的时代,唱片公司要讲效率,要计算成本,主张多用电脑,叫他们只好自己演奏,自己当录音师,结果做一张专辑需要几年的时间了。可见,不同的时代有不同的困难需要克服。

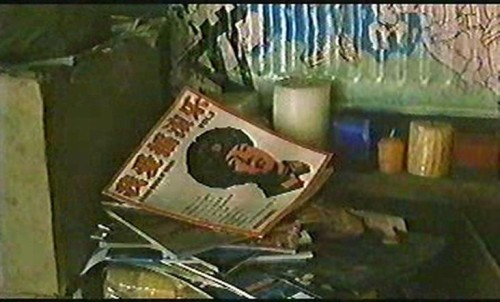

电影《北京乐与路》(2001)中出现的杂志《我爱摇滚乐》。以九十年代末北京地下摇滚为背景的电影《北京乐与路》是香港班底与北京摇滚乐文化的奇异组合,曾引发树村乐队的联名抵制。

曾经的年轻人经过中年走进老年,要失去的东西自然不少,但有时候也会意外地收到时间送来的礼物。看老朋友依旧活跃,可以说是其中之一吧。三十年后,在网络上看到丁武仍然是跟当年一样的摇滚帅哥,仍然为自己的理想奋斗,我真高兴得有点儿想哭了。他在电视访问里说,四十九岁才有的女儿叫他“从心里深处发出来的爱,增多”,让老朋友觉得心里温暖。

我这回看得很清楚了:摇滚乐跟漫画、动画不同,它似乎有超越时空的反主流本质。换句话说,无论时代的主流迁到哪个方向去,摇滚乐永远属于次文化。多亏早稻田大学举办国际研讨会而邀请我参加,这一次我在心灵上走了一趟回忆和重新认识北京摇滚乐创世纪之路。

本文经上海译文出版社授权摘自《我和中文谈恋爱》相关内容,较原文有改动。

原文作者:[日]新井一二三

整合:风小杨